[스크랩] 우리나라도 장수를 비롯해 모든 군사가 갑옷을 입고 전투에 임했다.

우리나라도 장수를 비롯해 모든 군사가 갑옷을 입고 전투에 임했다.

람보가 사극에? 갑주<갑옷+투구>도 단칼에 추풍낙엽으로…

- 갑주 , 더 이상 겉치레로 만들지 말아야

주인공 용맹 드러내고 싶다면 방호력 약한 부분 공격 모습을

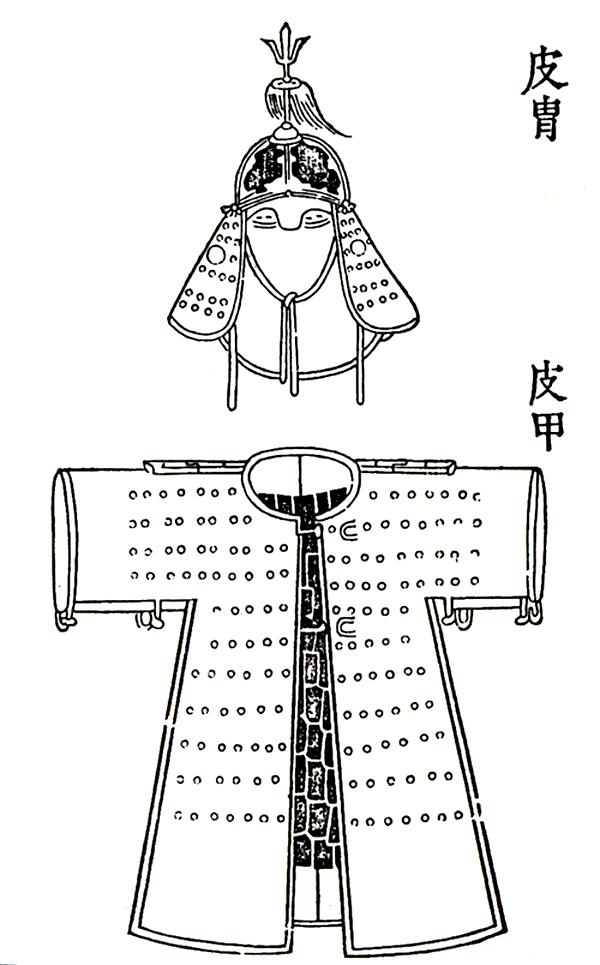

1813년(순조13)에 훈련대장 박종경이 훈련도감에서 편집·간행한 군사기술에 관한 병서인 ‘융원필비’(戎垣必備)에 실린 조선시대 갑주의 모습. 전형적인 두정갑 형태로 갑옷의 안쪽에는 검은색으로 돼지가죽을 덧대 방호력을 높인 모습을 확인할 수 있다. 필자제공 |

조선시대 유물로 육군박물관에 전시된 두정갑옷의 모습. 역시 갑옷 안쪽에 생저피라고 해서 삶지 않고 말린 돼지가죽을 조밀하게 덧대 방호력을 높였다. 이런 방식으로 갑옷을 제작해 입으면 결코 한칼에 잘려나갈 수 없다.필자제공 |

전통시대 군사의 무장에서 가장 먼저 떠올리게 되는 것이 갑옷이다. 서양 기사들이 입었던 은빛 판갑과 사슬갑은 그 무장 상태만으로도 그가 어떤 존재임을 확실하게 각인시키는 도구이기도 했다. 우리나라도 장수를 비롯해 모든 군사가 갑옷을 입고 전투에 임했다. 거기에 머리에 쓰는 투구가 더해지면 전신 방호가 가능한 형태였다. 그래서 몸에 입는 갑옷과 머리에 쓰는 투구를 합해서 ‘갑주’(甲?)라는 이름이 보편적으로 활용됐다. 그런데 영화에서 서양갑주의 방호력은 상당히 뛰어나게 묘사되는 반면, 우리 전통시대의 갑주는 그저 장식품처럼 묘사되는 경우가 많다. 과연 갑주를 입으면 얼마만큼의 방호력을 발휘할 수 있을까.

갑옷과 투구, 생명을 지키는 최후의 보루

전통시대 갑옷과 투구는 다양한 재료로 만들어졌다. 먼저, ‘철찰갑’이라고 해서 쇠붙이를 납작하게 두들겨 손가락만 하게 절단한 후 이를 가죽끈으로 이어 붙여 만든 갑주가 가장 방호력이 뛰어났다. 그래서 돌격대를 비롯한 최선봉 부대는 철갑으로 무장하고 전투에 투입됐다. 문제는 방호력은 뛰어났지만 워낙 무거워서 체력 소모가 심하고, 장마철을 겪고 나면 녹이 슬어 갑옷이 해지는 경우가 많았다. 그리고 겨울에는 방한력이 부족해 내갑을 반드시 착용하고 입어야 했다. 다음으로 많이 활용된 것은 가죽을 이용한 ‘피갑’이다. 산짐승의 가죽이나 돼지·소가죽을 가공해 만드는데 철갑만큼의 방호력은 아니더라도 웬만한 화살과 칼에 대해 기본 방호력을 유지할 수 있었던 갑옷이다. 이 외에도 비단을 여러 겹으로 바느질해서 만든 ‘단갑’이나 종이를 송진으로 눌러 붙여 만든 ‘지갑’ 등 다양한 소재의 갑옷이 만들어졌다. 그만큼 목숨은 귀하기에 적의 창칼 앞에 제 몸을 보호하기 위해 반드시 입어야만 했던 것이 갑옷이다.

사극 속 갑옷을 입은 군사는 적의 한칼에 베어진다.

그런데 사극 속 전투 장면에서 늘 똑같이 나타나는 현상이 있다. 바로 갑주를 완벽하게 착용한 군사들이 단 한칼의 일격에 추풍낙엽처럼 쓰러지는 모습이다. 사극의 주인공이 칼을 들고 움직이면 거의 한칼마다 한 사람씩 멋진 모습으로 이리저리 나뒹군다. 마치 주인공의 칼에 마법이 붙어 있는 것처럼 정신없이 휘두를 때마다 새로운 길이 만들어질 지경이다.

그런데 갑주를 착용할 경우 단칼에 적을 베는 것은 거의 불가능에 가깝다. 그 재료에서도 알 수 있듯이 철이나 두꺼운 가죽으로 만든 갑옷을 단번에 휘둘러 베는 것은 불가능하다. 만약 그렇게 한칼에 잘릴 갑옷이라면 입고 다니기에도 불편한 쓸데없는 장식용품을 군사들이 입고 다니겠는가. 그래서 단병접전 무예에서는 적의 방호력이 약한 부분이 되는 겨드랑이나 무릎 안쪽 부위가 주 타격지점이 되기도 한다. 혹은 교묘하게 갑옷의 이음새를 찔러 들어가는 특수한 공격법이 활용됐다. 아니면 베는 것이 불가능할 경우 칼 대신 철퇴나 편곤 등의 타격무기로 갑옷 위를 두들겨 신체 내부를 파괴하는 무기가 사용되기도 했다.

사극 속 전투 모습은 지나친 주인공 띄우기

사극 속 전투는 늘 주인공을 중심으로 현란한 카메라 기법이 동원돼 전장 여기저기를 칼 한 자루만으로 쓸고 다니는 모습이 그려진다. 그리고 그의 칼 앞에는 갑주로 완전무장한 적의 군사도 단칼에 피를 흘리며 죽어나간다. 마치 사극판 ‘람보’를 보는 느낌이다. 요리할 때 부엌칼로 돼지고기나 소고기를 썰어도 그렇게 쉽게 잘려나가지 않는다. 하물며 죽지 않기 위해 꽁꽁 싸맨 갑주를 그리 쉽게 자르고 나간다면 그것이 어찌 갑옷이며 투구겠는가.

사극에서 주인공의 용맹을 아무리 드러내고 싶다 하더라도 상식은 지켜줬으면 한다. 좀 더 섬세하게 갑주의 방호력이 약한 부분을 집중적으로 공격하는 모습이 그려진다면, 오히려 주인공의 무예 실력이 더 뛰어나게 표현될 것이다. 아니면 우리에게도 잘 알려진 외화 중 ‘스타워즈’의 제다이 기사들이 사용하는 광선검을 쥐여 줘야 그 정도의 위력이 나올지도 모른다.

<최형국 역사학 박사·한국전통무예연구소장>

동래성 출토갑주를 토대로 복원했는 조선병사..